从实时数仓优化看工作逻辑

在实际工作中,所有任务都可以归结为围绕目标、指标、方案、排期四个核心维度展开。

- 目标:明确要实现的最终结果或期望状态。

- 指标:用以衡量目标是否达成的量化标准。

- 方案:实现目标的具体路径与方法。

- 排期:根据优先级和资源分配制定的时间计划。

这四个核心点,又可以进一步细分为短期、中期、长期三个时间维度,每个维度对应不同的侧重点与解决策略:

1. 短期方案

短期方案专注于快速解决当前的紧急问题,常常作为“临时救火”或“特事��特办”的解决办法。

- 优点:实施简单、见效快,能够迅速缓解压力。

- 缺点:灵活性较差,容易受限于当前场景。一旦有新的需求加入,或问题变复杂,短期方案可能难以为继,甚至需要返工。

2. 中期方案

中期方案处于短期和长期之间,兼具灵活性与前瞻性。它既要解决当前的问题,又需要为未来的扩展性预留空间。

- 优点:在当前需求和未来可拓展性之间找到平衡,能够容纳一定程度的新需求。

- 挑战:需要权衡短期投入与长期收益,确保方案足够灵活但又不失稳定。

3. 长期方案

长期方案立足全局,旨在彻底解决当前及潜在的问题,追求方案的全局最优。

- 优点:系统性强,考虑周全,能够适应未来更多的场景变化,减少重复建设和返工的成本。

- 挑战:通常需要投入较多的人力、物力和时间,短期内可能无法见效。

在实际工作中,短期方案适用于快速响应,短期见效;中期方案强调当前与未来的平衡;长期方案则专注于全局优化。三者并非互相替代,而是可以结合实际情况,逐步递进,通过阶段性优化最终实现长期目标。

从实时数仓的优化来看,制定方案时需结合短、中、长期维度,根据问题的紧急程度与复杂�性合理分配资源和优先级,最终在动态中实现整体效率的提升与架构的稳健升级。

目标

明确方向,定义终点

目标是工作的起点,也是衡量最终成果的标尺。在任务开始前,明确目标的作用在于:

- 聚焦关键问题,确保资源投入到真正重要的事项上。

- 避免偏离方向,减少因需求不清或执行偏差导致的资源浪费。

定义工作项

为更高效地推进任务,需要根据优先级对工作项进行排序,并结合短期、中期和长期目标分层规划:

前置准备:梳理现状,明确需求

在所有工作开展之前,首先需要全面梳理现有的实时链路,了解以下核心内容:

- 当前业务场景的全貌,包括上游和下游的特点。

- 具体的需求与痛点。

- 链路的使用量及性能瓶颈。

这一步是后续优化工作的基础,确保解决方案能够精准对焦问题所在。

1. 短期目标:解决紧急问题,快速见效

优先级:P0(重要且紧急)

示例任务:优化“财富总览”场景的性能问题,目标是解决其在高并发场景下的性能瓶颈。

- 短期策略:针对性的 Case 优化,聚焦于当前最关键的痛点。

- 特性:短期目标执行迅速,成效明显,但解决方案通常缺乏系统性,后续需要进一步调整和完善。

短期目标总结:快速解决高优先级问题,保障核心场景的业务连续性和易用性。

2. 中期目标:标准化提升,增强复用性

中期策略:从现有实时链路中抽象模式,进行套路归并与标准化管理

- 核心思路:通过分析大量实时链路的作用与特性(如实时表同步),提炼出适配大多数场景的固定 Pattern,推进以下两方面的改进:

- 工艺流程优化:通过模式化设计,让实时数仓的工艺流程更加标准化。前期梳理典型业务场景,后期推动业务系统对齐标准。

- 资源与需求管理:从团队角度简化资源调配和��需求管理,提供统一的外部服务接口,提高协作效率。

- 目标:提升链路的清晰性与复用性,减少重复性开发工作,增强系统的灵活扩展能力。

中期目标总结:在解决当前问题的基础上,为后续需求的快速响应和标准化建设奠定基础。

3. 长期目标:引入前沿技术,全面优化架构

长期策略:引入新技术作为全局性解决方案

- 核心举措:探索并引入前沿技术(如数据湖、物化视图等),打造一站式解决方案,全面应对当前及潜在的业务需求。

- 目标:最大限度降低人力物力的投入,追求架构的全局最优,消除重复性返工。

长期目标总结:通过前沿技术的应用,为数仓优化提供终极方案,实现架构的高效、稳定和可持续发展。

通过分阶段目标的定义与实施,可以在不同的时间维度内逐步优化实时数仓架构:

- 短期解决燃眉之急,快速见效;

- 中期搭建标准化框架,提高复用性与管理效率;

- 长期实现全局优化,为未来的业务扩展提供稳健支持。

在实际工作中,需要灵活调整各阶段策略,根据问题的复杂度和优先级合理分配资源,逐步实现实时数仓的高效优化与持续迭代。

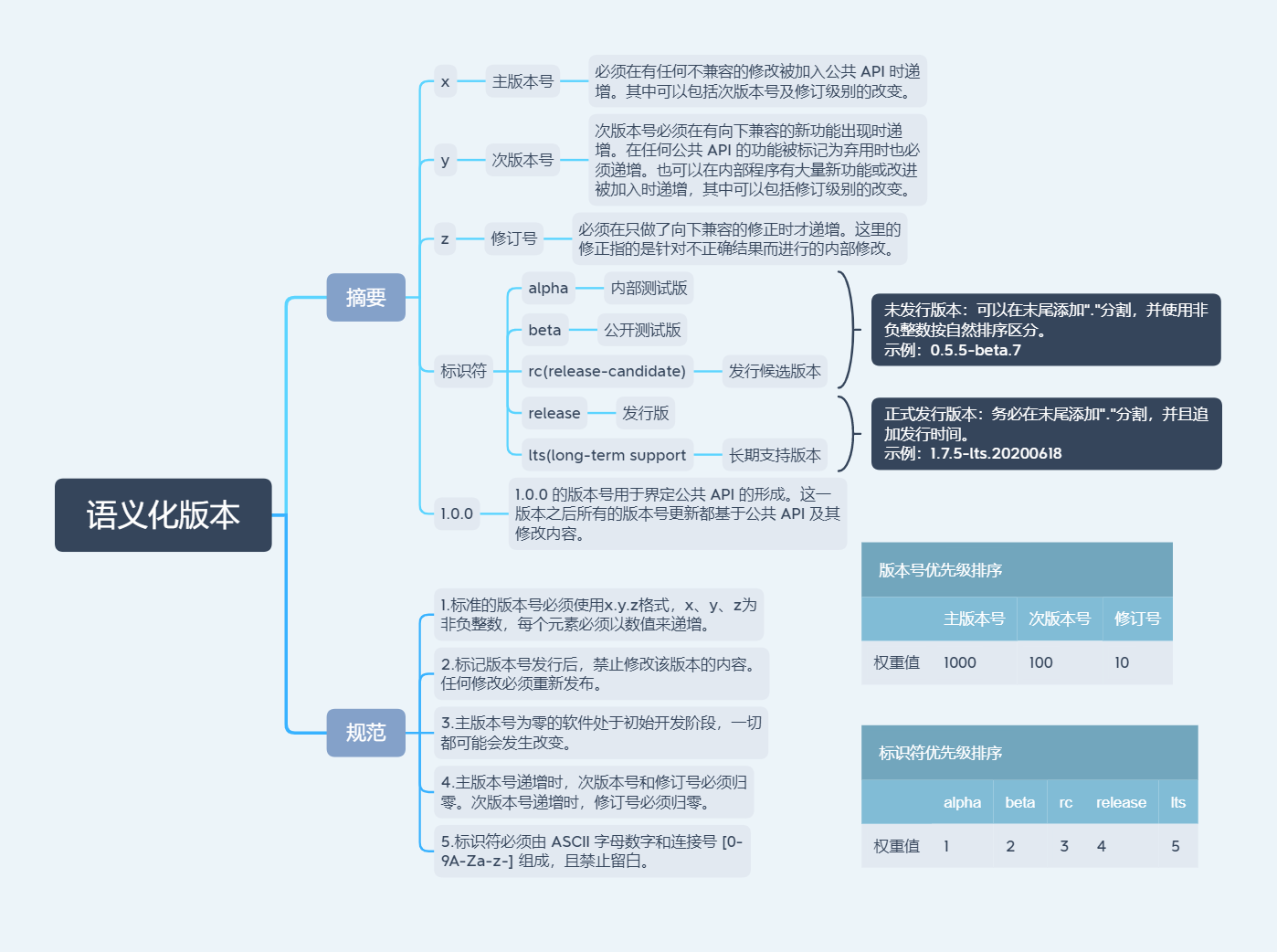

指标方�面

量化目标,跟踪进度

指标是目标的具体化表现,通过量化数据直接反映目标的达成情况,是工作进展和成效的“晴雨表”。

在实际工作中,指标需要满足以下两点:

- 可衡量:指标应具有明确的数值表述,便于比较与评估。

- 可监控:指标数据应能实时采集和追踪,以便及时调整策略。

定义工作项

结合实时数仓优化的实际场景,指标的设计需要覆盖多个关键维度,以全面反映优化效果:

1. 性能提升

- 方案总耗时:对比优化前后方案的总耗时,明确效率提升的幅度。

- 示例:优化前总耗时 300ms,优化后总耗时 200ms,效率提升 33%。

2. 资源利用

- 内存占用:监控优化方案的内存使用情况,计算减少的资源占用量。

- 示例:优化前存储过程的内存使用量 8GB,优化后减少至 5GB,节省 37.5%。

3. 扩展能力

- 横向拓展与不停机能力:对比原方案与新方案在性能瓶颈时的行为差异。

- 示例:原方案性能瓶颈需要纵向拓展,停机耗时 3 小时;新方案通过横向拓展实现了零停机,节省了 3 小时维护时间。

4. 并发支持

- 性能阈值下的并发量:评估原方案在高并发场景下的性能极限,对比新方案在同等条件下的性能提升。

- 示例:原方案在 10,000 并发时达到性能瓶颈,新方案在 15,000 并发下才达到瓶颈,提升了 50%。

5. 响应时间 (RT)

- 相同并发条件下的 RT 改善:对比原方案与新方案在同样并发量下的响应时间,明确优化效果。

- 示例:原方案在 10,000 并发下 RT 为 500ms,新方案优化至 350ms,提升了 30%。

指标的作用

通过以上指标,能够清晰地评估工作的进展和成效,并及时发现潜在问题,为策略调整提供数据支持:

- 实时监控进展:通过指标监控工作进度,确保优化工作朝预期目标推进。

- 辅助决策调整:根据指标数据动态调整优化策略,避免资源浪费或方向偏离。

- 效果量化反馈:通过指标数据直观展示优化效果,提供决策依据。

方案方面

方案是实现目标的具体路径,也是工作的执行计划。在制定方案时,通常需要经历以下几个步骤:

- 调研与分析:明确当前问题的核心与瓶颈,深入理解目标达成的难点。

- 头脑风暴:提出多种潜在解决方法,涵盖不同的技术和策略。

- 筛选与验证:根据成本、时间、效果、风险等因素,选出最优方案,并通过试验验证其可行性。

- 详细设计:将方案分解为具体的执行步骤,明确责任分工和时间节点。

定义工作项

以实时数仓优化为例,针对不同场景和问题,可以提出以下几种方案:

方案 1:优化 SQL 语句、查询逻��辑以及数据库参数

- 内容:优化 SQL 的执行计划、数据库参数和索引设置,并尽可能直接计算结果表而不是明细表。

- 优势:工作量和改动量最小,适合现有配置接近最优的场景。但仍有继续优化的空间,例如继续优化某一存储过程的 session 内存占用。

- 局限:优化空间有限,效果取决于当前的数据库状态和业务逻辑。例如,数据库参数和索引可能已被前人优化到接近极限。

- 改造目的:通过减少不必要的计算和资源消耗来提升执行效率,降低查询响应时间,提高短期性能。

方案 2:使用分库分表

- 内容:将单一大表拆分为多个小表,通过分库分表缓解访问压力和 IO 瓶颈。

- 优势:有效分散读写压力,显著提升查询性能。

- 局限:改动量适中,需要对原有表结构和业务逻辑进行重构。

- 改造目的:缓解单点压力,将查询和写入负载分散到多个表和库中,提升系统吞吐量和查询效率。

方案 3:服务编排,将存储过程迁移到应用层

- 内容:将存储过程的计算逻辑迁移至应用层,通过 API 编排实现横向扩展。聚合操作依然在ADB 中实现,在应用层做加和操作。

- 优势:提升了横向扩展能力,通过增加应用服务器来避免单点瓶颈。

- 局限:需要将存储过程逻辑从 SQL 转换为 Java 实现,同时对数据服务平台进行适配性改造。后续新增功能需要同步调整编排逻辑。

- 改造目的:通过应用层扩展逻辑来分担计算压力,避免数据库成为单点瓶颈,提升系统弹性。

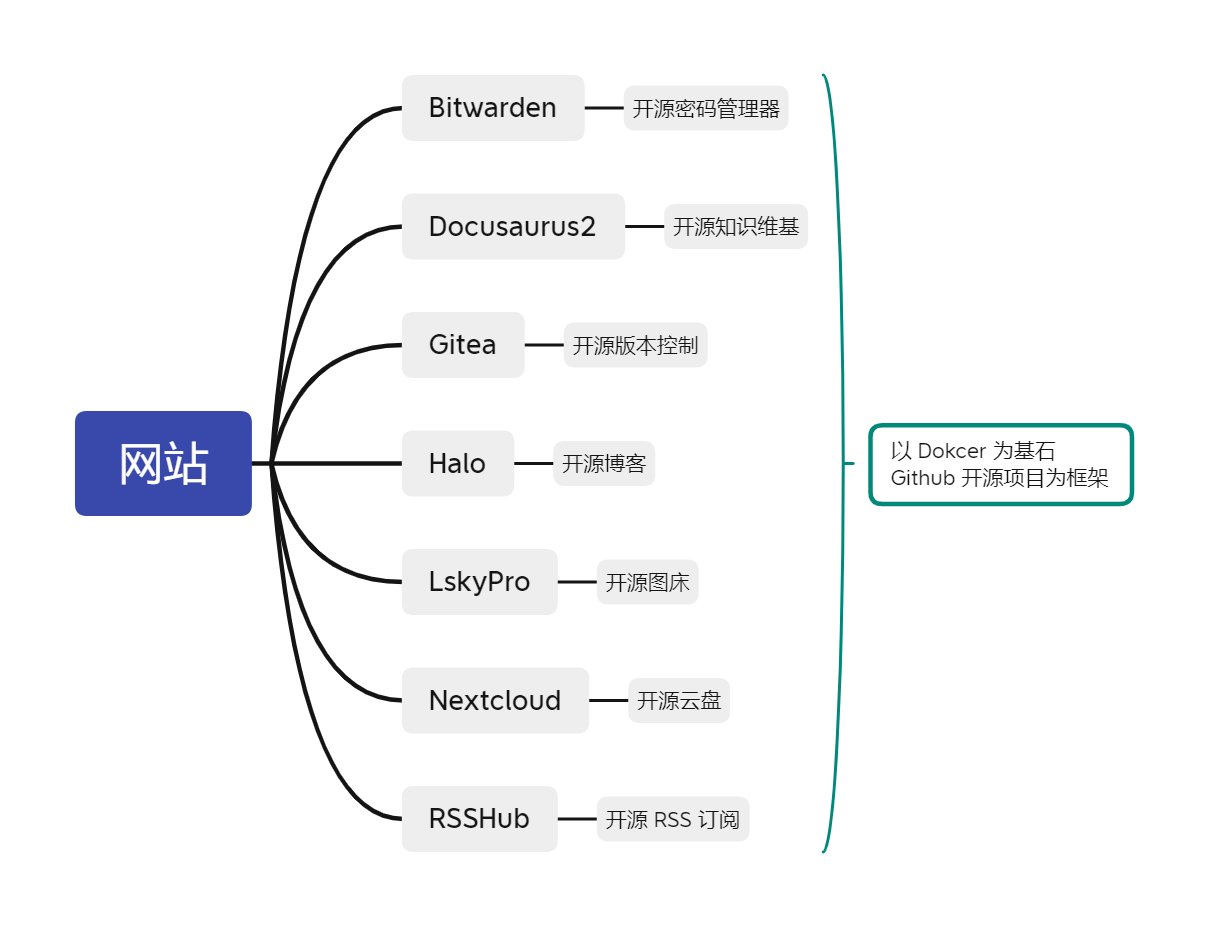

方案 4:基于 Flink + Hologres 的流式数仓

- 内容:建立实时数仓,通过 Hologres 实现预计算,应用层仅需执行简单的加和或返回操作。

- 优势:在高并发场景下提供高效点查能力,将大部分复杂计算提前至数仓完成,提升整体性能。

- 局限:改动量最大,涉及实时链路的全面重构,需要构建分层实时数仓,对人力和资源的需求较高。

- 改造目的:通过预计算和分层处理实现复杂场景的高效查询,减少延迟并降低应用层的负载。同时便于支持未来大规模、高并发场景下的实时数据处理和查询需求,通过实时链路优化整体架构,达到性能的全局最优。

方案分析

-

工作量与改动量最小的方案:

主要通过优化已有资源来提升性能,适用于短期内见效的场景。但此方案改善有限,且受制于现有系统的优化空间。 -

平衡型方案:

分库分表是常见优化的典型方式,通过调整表结构和分片策略提升性能。 -

提升横向扩展能力的方案:

服务编排适合未来可能不断增加的需求场景,但需要投入一定的资源进行逻辑迁移和架构调整。 -

长期全局优化方案:

基于 Flink + Hologres 的方案专注于全局最优,通过实时数仓支持复杂场景下的高效查询,适合面向未来的大规模系统架构,但需要较高的初始投入。

方案选择的决策权

需要特别注意的是:具体选择何种方案,通常需要由领导决定。领导站在更高的视角,能够综合考虑企业的发展战略、资源分配以及团队能力,从而选择最符合当前实际情况的方案。作为执行者,需要为领导提供详尽的方案分析和数据支撑,帮助其做出合理决策。

排期

排期是将方��案落实为实际行动的重要一步。它明确了任务的优先级、负责人和时间节点。在排期时,需考虑以下因素:

- 任务依赖:识别出哪些任务必须先完成,哪些可以并行推进。

- 时间预算:为每个任务分配合理的时间,避免不切实际的压缩。

- 风险评估:为可能的延误或问题设计缓冲时间和应对措施。

定义工作项

以下是排期的具体工作拆解,以当前项目为例:

1. 实时任务盘点

- 任务:

- 梳理所有实时任务的台账,确保数据全局清晰。

- 梳理当前存储过程具体内容,调用session所占内存消耗

- 了解前期阿里方优化存储过程具体内容,避免重复工作

- 时间计划:

- 第一周:完成 v1.0 版本,初步判断现状与问题。

- 第二周:补充遗漏任务,完善细节与标准化。

- DDL:12.20,一周判断v1.0,一周补充完善

2. 技术可行性验证

目标:验证当前技术方案的适用性,避免在后续阶�段因技术限制导致返工。

任务列表:

- Blink 技术验证:

- 检查是否支持提交 JAR 任务,验证自定义 Sink 和 Source 的可行性(用于搭建 Blink + Holo 标准版的实时数仓分层)。

- Holo 技术验证:

- 大宽表性能测试:评估复杂任务在 Holo 上的性能表现。

- 极限并发测试:探查 Holo 在高并发场景下的性能上限。

- ADB 技术验证:

- dblink插件,实现跨库查询(用于支持分库分表)

- Rill Flow 部署验证:验证服务编排是否可行。

- DDL:12.27,根据验证结果同步调整优化方案

3. 方案预研

目标:提前识别并优化方案中可能的瓶颈或不足,为后续落地奠定基础。

任务列表:

- 存储过程分析:分析“财富总览”功能中的存储过程,记录重点 Session 的内存消耗情况(评估事前的优化空间)。

- 服务器拆分压测:针对应用服务器进行性能测试,重点关注 QPS、RT 和内存优化表现(评估迁移后的承载能力和提升预期)。

- DDL:1.18